GOBERNADOR * LE VISITEUR SEVILLAN

CHAPITRE II

Port-Royal de la Jamaïque, début mars 1652.

A Amarrée à un ponton légèrement à l'écart, la “Rose-Mary” était fin prête.

Deux solides militaires espagnols, noirs de poils et d'habits, montaient la garde afin que quiconque ne s'approche de la grosse barque chargée de vin. Sous le poids de sa cargaison de fûts arrimés sous des bâches, elle était descendue de plusieurs pouces dans l'eau du port et trois marins -torses nus et bonnets rouges en têtes- s'activaient à préparer les manœuvres pour un départ qui semblait imminent.

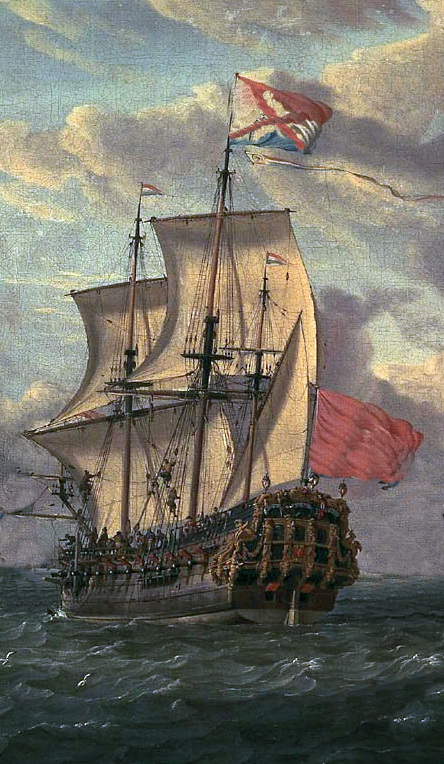

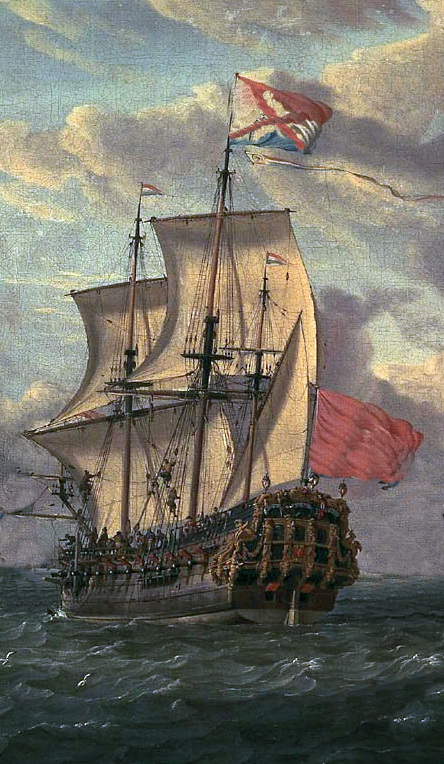

Hier dans la soirée, les trois galéones annoncées étaient arrivées à bon port et, une fois les pilotes à bord, les barques à huit rameurs tirèrent -sous seules civadières- les navires bondés jusqu'à leurs places au quai où ils furent solidement amarrés.

Hélas, point d'arrivage des femmes tant attendues; rien que des paysans exténués et malades de la pénible traversée, tous de pauvres colons engagés par la Compagnie qui découvraient la terre promise. Ils avaient fait le voyage dans des conditions effroyables, tantôt sur le pont à grelotter ou bien à cuire et à rendre leurs tripes, entassés comme des harengs dans les cales surchargées des galions.

Car la vraie valeur à sauvegarder ici, n'est point le passager mais les marchandises manufacturées que les colonies ne pouvaient encore produire, ni fabriquer, ni se passer de consommer.

Quand la matière première manque, toute chose doit être amenée en quantité, fournissant le fondement même du commerce entre le vieux continent et les Indes Occidentales. Ainsi, le fer est inconnu dans ces îles et arrive de Biscaye, brut en lingots ou, le plus souvent, forgé et travaillé sous forme d'innombrables socs de charrues, de milliers de fers pour les chevaux, de centaines de milliers de clous, sans compter les haches, outils et couteaux. Les immenses besoins des colonies développent l'industrie naissante du vieux pays, faisant travailler des pans entiers de populations rurales qui abandonnent la glèbe ingrate pour les manufactures qui réclament sans cesse des bras.

Quand la matière première manque, toute chose doit être amenée en quantité, fournissant le fondement même du commerce entre le vieux continent et les Indes Occidentales. Ainsi, le fer est inconnu dans ces îles et arrive de Biscaye, brut en lingots ou, le plus souvent, forgé et travaillé sous forme d'innombrables socs de charrues, de milliers de fers pour les chevaux, de centaines de milliers de clous, sans compter les haches, outils et couteaux. Les immenses besoins des colonies développent l'industrie naissante du vieux pays, faisant travailler des pans entiers de populations rurales qui abandonnent la glèbe ingrate pour les manufactures qui réclament sans cesse des bras.

Au contraire, dans le monde agricole du sud, la demande de main-d’œuvre est aussi importante et déplace les paysans pauvres du Portugal voisin. Ils viennent surtout pour ramasser les olives et en faire de l'huile, cueillir les agrumes, vendanger les vignes et fouler le raisin, récolter et étaler au soleil les fruits secs d'Andalousie. Tous les secteurs économiques profitaient, ainsi, des demandes incessantes de ces nouvelles colonies. Le papier, denrée indispensable aux administrations nombreuses, arrivait de France ou d'Italie, en transitant par Séville; la cire blanche venait du Levant ou d'Allemagne, les tissus et les toiles de Hollande, de Rouen et de Gênes pour les velours. Les bas de soie, les dentelles fines et les riches étoffes brodées d'or, venaient de Flandre, de Provence et d'Italie, après avoir été, longtemps, le commerce privilégié des marchands de l'Orient.

En plus de la cargaison tant attendue par les courtiers des cargadores, la flottas transportait une douzaine de hauts dignitaires et grands d'Espagne. Personnages aux larges feutres emplumés, accompagnés de doñas en vertugadins aux bagages nombreux, d’un confesseur replet et d’une duègne sévère. Ces nobles voyageurs descendirent en premier l’échelle de coupée, sous les yeux curieux des centaines de badauds amassés sur les quais. Ceux-là allaient passer la nuit à terre, tous chargés dans des carrosses qui filèrent en direction d'une riche estancia de l'autre côté de la baie de Port-Royal. Havre éloigné de la vermine où ils devraient vite se requinquer car, dès demain, ils allaient embarquer sur un nouveau navire “l'Asturias” pour rejoindre leur destination finale de Santiago de Cuba.

On apprit que ces nobles voyageurs venaient directement d'Espagne afin de prendre des postes de prestige à Cuba; soit de commandement civil dans les Administrations et les grands domaines, soit comme juges des nouvelles juridictions mises en place récemment à Santiago et à La Havane. Il faut dire que l’œuvre de justice ne manquait pas au regard de la perversité généralisée et des innombrables délits qui émaillaient la vie civile et commerciale dans ces contrées.

Une fois les galéones amarrées et toutes leurs voiles ferlées, les équipages venant du large furent lâchés sur le port. Les autorités avaient mis en place un cordon de soldats pour les canaliser vers la caserne du fort San-Carlos; dans le but évident de limiter la folie dévastatrice des marins déchaînés, trop brusquement délivrés de la discipline de fer des bords. Sevrés par des semaines de mer, les matelots firent la noce toute la nuit sur les plages où des feux ont cuit des montagnes de viande de bœuf et de tortues. Bestiaux amenés en troupeaux, parqués et abattus -quasiment à la demande- par les boucaniers experts; bétail dont les chairs furent dévorées encore toutes palpitantes.

Quant à l'équipage interlope de Monsieur Smith, il profita de l'animation peu ordinaire pour se transporter jusqu'à son embarcation. Pour atteindre la ”Rose-Mary”, les gaillards franchirent le barrage sans l’ombre d’une tracasserie. On berna les prévôts grâce aux faux soldats espagnols qui les accompagnaient. Sans forcer la dose outre mesure, les forbans feignaient de tituber, s'agrippaient à la corde qui les liait ensemble, comme on le faisait alors avec les marins ivres en retour de bordées, afin qu'ils ne chutent pas à l'eau.

Parmi eux, nippé de guenilles et le calot de mer cachant sa tignasse rouge, le capitaine Samuel Georges Somerset appliquait scrupuleusement les dispositions du plan qu'il avait imaginé. Aussi, à la barbe des argousins, ses vingt hommes s'entassèrent dans la cale de la grosse barque pour attendre sagement le lendemain, jour de l’appareillage de l'Asturias vers Santiago. * * *

En ce jeudi, quatorzième jour de mars, le soleil était rendu au zénith lorsqu'une chaloupe véhicula les derniers passagers retardataires jusqu'à la grande échelle de coupée de l'Asturias...

Une antiquité de dignitaire souffreteux et sa mujer ridée, qu'on avait tout simplement oubliés de réveiller et qu’une modeste carriole -bien indigne de leurs rangs- venait d’abandonner "in extremis" sur le quai.

Jonathan Smith, en parfait capitaine de commerce anglais respectueux des usages, avait passé toute la matinée à bord du grand bateau de ligne. Il avait justifié la nature de son transport aux autorités et la présence des officiers espagnols - fort heureusement mentionnés sur le visa officiel- rassura le soupçonneux capitan Fernando Ibañez Savilliana, commandant en second de l'Asturias. Néanmoins, celui-ci vérifia à la lorgnette toutes les affirmations de l'Anglais.

Une fiasque d'un excellent alcool écossais, apportée pour l'occasion par Monsieur Smith, suffit à lever le dernier doute et à arrondir l’ultime angle administratif.

Puis, entre confrères qui allaient naviguer de conserve, tous deux traversèrent le pont mitan, passèrent entre les escaliers menant à la dunette pour rejoindre la salle des cartes. En chemin, Smith grava dans sa mémoire la disposition du quartier du commandant et les cabines des passagers espagnols, dont les portes béantes livraient passage à de nombreuses malles.

Assisté de son navigateur, le Capitan lui désigna le trajet prévu de leur traversée : un simple tracé à la mine de plomb sur une vaste carte marine remarquablement détaillée. On décida donc de naviguer à vue et on ferait route sud-est jusqu'au droit de la pointe Morenta, puis on virerait lof pour lof vers le cap nord-nord-est pour terminer plein nord, en fonction du courant existant dans le Passage du Vent, dont il fallait tenir compte. Très vraisemblablement, dès le cap franchit, on allait naviguer vent de travers sur tribord amure, allure excellente, confortable et dénuée de la moindre gîte. Leurs bateaux auraient à parcourir deux cent vingt milles nautiques, distance au fond qu’augmentera l’inévitable dérive, déviation à contrôler et à corriger régulièrement. Cela correspondait, tout au plus, suivant la houle et les performances moyennes du navire chargé, à trois ou quatre bonnes journées de mer.

Sur ces entrefaites, l’un des illustres voyageurs, un sémillant hidalgo, vint aux nouvelles et entra dans la salle des cartes entrouverte.

Bon enfant, le Capitan le renseigna avec courtoisie, lui assurant que si tout allait bien, nous serions rendus à Santiago de Cuba pour le jour du Seigneur, vers l’heure des vêpres. Cette affirmation sembla contenter le caballéro à la barbe pointue qui aussitôt, gloussa d’aise de savoir son interminable périple se terminer bientôt.

Britannique jusqu'au bout des ongles, le capitaine Jonathan Smith prit congé de son homologue espagnol. Il claqua des talons -un pied après l'autre- salua les sous-officiers présents, tourna sur place et quitta la pièce. Il traversait le pont-mitan alors que le premier coup de sifflet retentissait dans les huniers, répercutant l'ordre immédiat d'appareillage.

Accrochés le long des vergues -pour certains à la hauteur étonnante de vingt-cinq toises de la surface de l'eau- les gabiers volants sont à leurs postes fins prêts à déferler, à l'ordre, les immenses toiles. D'abords, ils enverront les petites voiles de beaupré pour aider les barques à rames à déhaler le lourd navire jusqu'à la sortie du port naturel. La toile sera alors complètement établie et fortement bordée dès la rencontre des vents portants déviés par la terre. L'Asturias devra remonter l'alizé au près bon-plein, dans une navigation de quelque cinquante milles et, après un virement de nuit, le reste de la traversée s'effectuera sur le même bord, vent de travers.

Dans l'échelle de coupée étroite, Jonathan Smith salua et céda le passage à un couple de vieux voyageurs espagnols tout essoufflés; il profita de leur canot pour se faire reconduire à terre.

Déjà, les grosses chaloupes à douze rameurs -qui remorquaient les plus lourds bateaux dans la rade- gagnaient leurs places. Filées, les boulines étaient revenues frappées des haussières en sisal amarrées aux culs des barques. Rames debouts, les nageurs attendaient les ordres du pilote.

Les voiles de beaupré claquaient au vent et toutes seront bordées dès que le cabestan,-qu'activaient douze bras nerveux- aura remonté le jas de l'ancre.

Majestueux, rutilant de ses ors, l'Asturias s’ébranle et appareille.

C'est au même instant que Jonathan Smith sauta sur le tillac surchargé de la “Rose-Mary”. G.S. Somerset, rubicond, passa la tête par le trou d'homme de la cale et donna l’ordre du départ.

Aussitôt, on largua le brin du va-et-vient de l'amarre du ponton pour se déhaler sur le grappin; alors qu’à la proue, un marin était prêt à plonger si, par mégarde, le mouillage demeurait prisonnier du corail. Grâce à l'erre, on passa sur le grappin qui se décrocha sans problème, ramenant à bord une touffe d’herbes des profondeurs. La voile fatiguée fut hissée haute, la trinquettaille d'avant envoyée et son écoute reprise, bordée serrée et tournée au taquet.

JonaS Smith était à la barre et assura le premier bord pour traverser la grande rade. A son extrémité, avant les récifs affleurants blancs d’écume, la “Rose-Mary” allait effectuer son virement pour venir au parallèle de la route de l'Asturias.

Cette première manœuvre fut économisée sur le navire de ligne espagnol grâce aux deux chaloupes qui le halaient pour lui faire passer le lit du vent. La vitesse considérable qui devait être acquise pour le virement de bord de l’Asturias était, en effet, incompatible avec la course disponible entre le port naturel et les hauts fonds immédiats des parages. Sans le concours des remorques, il aurait fallu attendre les hypothétiques vents de terre pour espérer voir le grand vaisseau quitter, sans aide, son mouillage.

Les deux navires sortirent de la baie en croissant de lune, dans l'alizé à peine établi. Les voiles brunes et rapiécées de la “Rose-Mary” furent bordées pour gagner progressivement l'allure du près bon-plein, cap au sud-est.

Dès l'abri de l'île dépassé, la brise forcit et atteint les quinze nœuds en s'incurvant plus au Levant. Cette adonnante permit de remonter un peu au cap, avantage dont le barreur tira immédiatement profit. Alors, la barque pontée prit sa gîte et se cala correctement à la vague.

L'Asturias s’avérait un bateau rapide et rattrapa son léger retard en passant, magnifique, au vent de l’esquif. Sur la dunette du gaillard-d’arrière, le capitan espagnol fit un signe condescendant à l'officier Anglais qui lui rendit son salut.

Masqué par la grand-voile, Samuel Georges Somerset s’extirpa de la soute surchauffée où confinés à l'étroit, les vingt gaillards transpiraient comme des bœufs.

A tour de rôle, il allait les autoriser à quitter les fonds pour respirer l'air du large. Laissant la barre franche à son marin, Smith sortit de son pourpoint le drapeau britannique -soigneusement plié- qu'il embrassa avec respect sous l’œil goguenard de son commandant. Haussant les épaules, il l'envoya à un petit va-et-vient du mât.

Invisible de l'Espagnol, le pavillon claqua sous le vent de la grand-voile. L'affaire était lancée et rien ne pourra l'arrêter.

L'après-midi chaude se passa sans incident. Comme à leur habitude, les marins inoccupés traînaient des lignes et pêchaient. Ainsi, n’exposant jamais plus de sept hommes sur le pont -l’équipage déclaré de l’esquif- on donna le change à l’Espagnol jusqu'au soir.

Sauf que là, il s'agissait avant tout de faire sortir les hommes des fonds; trois par trois, torse nu sur le pont et bonnet rouge identique en tête, qu'ils se passaient de l'un à l'autre. En ce qui concernait leurs pantalons, impossible de les reconnaître car tous étaient pareillement délavés et blanchis par le sel. Quant aux deux faux espagnols, leurs uniformes sombres allaient affubler, à tour de rôle, tous les forbans.

Parallèlement, on assura dans la bonne humeur la pitance fraîche du bord. Bientôt un poisson pélagique vint poursuivre le vif d'appât et happa l'ain qui fut ferré avec adresse. La prise est puissante et il faut toute la force de deux ruffians pour la fatiguer et la rapprocher de l’esquif. Le combat avec l’animal dura une bonne heure, sous les hourras des matelots espagnols qui suivaient la scène depuis le pont de l'Asturias. Le poisson fut progressivement amené sous le vent, là où le franc-bord est le moins haut sur l'eau.

Parallèlement, on assura dans la bonne humeur la pitance fraîche du bord. Bientôt un poisson pélagique vint poursuivre le vif d'appât et happa l'ain qui fut ferré avec adresse. La prise est puissante et il faut toute la force de deux ruffians pour la fatiguer et la rapprocher de l’esquif. Le combat avec l’animal dura une bonne heure, sous les hourras des matelots espagnols qui suivaient la scène depuis le pont de l'Asturias. Le poisson fut progressivement amené sous le vent, là où le franc-bord est le moins haut sur l'eau.

C'était, en fait, une superbe “cubéra”, un lutjan de trente livres que l'on s'empressa de gaffer dès qu'il fut à portée.

Le séjour dans l'eau d'un poisson blessé attirait vite les requins, les fameuses pointes noires des récifs et ici, plus au large, les grands blancs si redoutées des naufragés. Une fois sur le pont, d’un vigoureux coup de gourdin, on assomma l’animal de deux pieds de long qui se mit à saigner abondamment. Et sans attendre, le poisson fut éventré et on en découpa des tranches épaisses. L'équipage, en rotation de pont, dévora avec délectation la chair frémissante de cette bête, d’un goût exquis pour ces rudes marins.

S.G. Somerset fit entrer le reste de l’animal dans la cale étouffante où, exclus du festin en cours, ses occupants manifestaient déjà leur mécontentement. Aucune partie de la prise ne fut conservée pour servir d'appât. On ramena, bientôt, l'arrête nettoyée par les vauriens de la cale; déchet que l'on jeta discrètement sous le vent, hors la vue des Espagnols.

Sans cette précaution, ce simple détail aurait pu trahir la présence de nombreux hommes à bord de l'embarcation et faire échouer leur expédition.

Là-haut, sur l'Asturias, personne n'aurait cru que six hommes et leur capitaine Anglais “si fluet” puissent avoir un appétit aussi conséquent.

Le soleil descendit rapidement sur l'horizon et l'on était en haute mer. Dans une heure tout au plus, il fera nuit noire et le chef des flibustiers allait commencer, alors, à mettre son plan à exécution.

Dans les espars de l'Asturias les gabiers préparaient le prochain virement de bord. Non qu'il fut prévu bientôt mais, exécutées au grand jour, leurs manœuvres d’acrobates étaient toujours plus rapides et bien moins dangereuses.

Les matelots savaient bien qu'un homme tombé à la mer durant la journée disposait d’une infime chance d'être repêché... Si, toutefois, on ne le perdait pas de vue durant le changement de route de l’immense navire qui demandait du temps et une distance considérable. Mais la nuit, le naufragé devient, à coup sûr, un en-cas pour les grands blancs et les peaux bleues qui suivaient le navire comme un garde-manger. Ainsi les responsables des voiles, ceux qui s’activaient dans les hautes vergues, regagnaient le pont dès le crépuscule et y restaient bien calmement jusqu'au jour.

Il fallait, assurément, que le grain soit violent et non prévisible pour que ces voltigeurs remontent dans la mâture pour réduire d'urgence la toile.

Aussi ce soir, le vent ayant faiblit avec le coucher du soleil, chacun prépara son hamac pour passer une nuit sereine et sans histoire. Selon l'estime calculée par le navigateur, le capitaine allait décider du moment propice à la manœuvre.

La tenue périodique de l'estime était primordiale et, au moins une fois par heure, il fallait comparer celle-ci à la route théorique du tracé de sa carte. Aussi le cap qu’imposaient le vent et la mer, devait être maintenu scrupuleusement sur le cadran flottant de la boussole de route, la vitesse contrôlée régulièrement ainsi que l’horloge du bord. Ces données, consignées sur le livre de route, permettaient de connaître la position du navire avec une relative précision.

Ces informations précieuses étaient reportées à la mine de plomb sur la carte et représentaient “la route vraie” parcourue par le vaisseau. Cette succession de segments venait se superposer avec la ligne idéale déjà tracée, permettant d'apprécier les modifications de route et d'en rectifier les écarts, le cap et l’amplitude. Hors la vue des côtes et de nuit, c’était l’unique moyen dont disposait le navigateur pour tenter d’éviter les écueils isolés, les bancs de sable reconnus et notés avec précaution et surtout, d’apprécier le chemin parcouru et celui restant à faire.

En reniflant l'alizé courant sur la mer, les boscos allaient choisir de réaliser la manœuvre à l'abattée. Voiles brassées bien carrées, le navire entamerait une lente glissade vers l'allure du vent arrière, puis viendrait l’empannage délicat qui devrait être bien contrôlé et, ensuite, la remontée progressive sur l'autre amure.

Moins élégante que le virement bout-au-vent, les gabiers assuraient pourtant que cette manœuvre faisait moins souffrir les gréements que le changement brusque “lof pour lof”. L’Asturias ayant déjà démâté deux fois dans son jeune temps, on respectait particulièrement ses espars.

Néanmoins, la manœuvre demeurait tout aussi dangereuse pour les hommes car la brise, changeant de bord et regonflant d'un coup les voiles sur l’autre face, raidissait les écoutes qui balayaient souvent le pont, vous envoyant les imprudents au tillac en leur rompant les membres.

Aussi, peu enclins à courir des risques, les marins avaient appris à respecter ces énormes surfaces de toile qui accumulaient la force monumentale des éléments. D’autant que l’expérience acquise à la mer exigeait qu’ils les manipulent avec précautions car l'équilibre et la stabilité du grand navire en dépendaient.

Quant à la “Rose-Mary”, elle garderait toujours la même allure mais perdrait un peu de chemin sur le bâtiment de guerre. Quelques coups de hache dans les couvercles des tonneaux, allaient suffir pour que ceux-ci abandonnent leur eau qui rejoignit la mer. Très vite, on gagna un demi-nœud et la barque rogna son écart. Rassuré de la maîtrise de sa vitesse, S.G. Somerset demanda qu'on éclaire sa position en maintenant allumé un falot en bout de bôme… Il convenait de ne point se perdre de vue durant la manœuvre.

Quant à la “Rose-Mary”, elle garderait toujours la même allure mais perdrait un peu de chemin sur le bâtiment de guerre. Quelques coups de hache dans les couvercles des tonneaux, allaient suffir pour que ceux-ci abandonnent leur eau qui rejoignit la mer. Très vite, on gagna un demi-nœud et la barque rogna son écart. Rassuré de la maîtrise de sa vitesse, S.G. Somerset demanda qu'on éclaire sa position en maintenant allumé un falot en bout de bôme… Il convenait de ne point se perdre de vue durant la manœuvre.

Avec la nuit noire qui tombait si rapidement sous ces latitudes, les grosses lanternes dorées venaient d’être allumées sur le château de l'Asturias et, suivant l’étiquette navale, le pavillon de la Nouvelle Espagne fut amené avec les honneurs et rentré. Pareillement, Smith descendit le sien qu'il replia soigneusement et rangea près de son cœur dans la poche interne de sa vareuse.

Le gaillard-d’arrière de l'Asturias était illuminé par la rangée centrale des fenêtres aux linteaux arrondis, celles du carré du commandant. Un repas de fête devait y être servi en l'honneur des illustres passagers.

Calé au fond de sa barque qui galopait sur les flots, Somerset imagina les madrilènes qui soupaient dans le carré…Toutes fardées dans de magnifiques robes de taffetas, auréolées de l’éclat fabuleux des diamants et des perles innombrables étalés sur leurs poitrines laiteuses.

Dans sa tête, il voyait leurs bras blancs, leurs mains chargées de bagues rutilantes émergeant de l’écrin de leurs fines Valenciennes et, cette vision le fit saliver.

Il imagina sans peine les nobles passagers masculins évoluant autour d’elles, tous Castillans pommadés et hautains, qui devisaient entre eux de leurs pouliches pommelées, de leurs chiens et maîtresses…

Leur patrimoine de plaisirs abandonné en Espagne et qu'ils allaient devoir rapidement remplacer dans le Nouveau Monde qu’ils allaient rejoindre.

Pensif, S.G. Somerset se mit à envisager l'avenir : le futur tout proche, celui qu'il allait vivre goulûment -dans deux ou trois heures tout au plus- quand le vaisseau espagnol serait à lui. Bientôt, avec ses hommes, il mangerait les ortolans à la place des convives, dans leurs belles assiettes de vermeille armoriées.

Pour cela, il faudrait bien peu de chose : que plane l’odeur de la mort!

Aussi, comme à chaque fois, il lui suffirait de répandre quelques pintes du sang vermillon de l’un des leurs pour que surgisse l’incontrôlable terreur du trépas, celle qui paralysait le plus fougueux des hidalgos et le rendait docile comme un mouton.

Ensuite, pour meubler l’orgie du reste de la nuit, lui-même allait choisir la doña la plus plantureuse, qu'il obligera et forcera largement. Mais sa vraie jouissance, il allait l’obtenir lors de la cueillette, de ses propres mains, de tous les bijoux, chaînes, pendentifs et des milliers de ducats que doivent transporter dans leurs fontes, toutes ces nobles seigneuries.

Allait-il rencontrer de la résistance parmi l'équipage?

Son beau Jonas lui avait assuré que non. Les hommes, tous d'excellents marins, étaient des gens bien trop précieux pour s'engager à vie pour un maître exclusif; seule l’aventure sur l’océan immense, l’eau de vie et les femmes, les intéressaient.

Ici et cette nuit, le pirate anglais allait devoir plutôt se méfier des soldats embarqués, ces “cavallers” d'Aragon, fantasques et fiers. Tous hidalgos ombrageux croyant encore- dur comme fer- à la croisade sacrée de leur mission. Par bonheur, bien peu des gasters de ces continentaux supportaient l’effet ressassé de la houle. Depuis San-Lùcar, tous étaient vautrés sur leurs paillasses dans les entreponts; malades ou fin saouls du contenu du tonneau de ratafia apporté à cet effet le matin même par le rusé Smith, au maître de la garde de l'Asturias.

Somerset fit ouvrir légèrement la grand-voile, manœuvre qui ralentit la barque qui vient se placer dans le sillage phosphorescent du grand navire. L’esquif était dominé par la haute voûte d'arcasse, immense muraille percée des fenestrons encore éclairés.

Le voilier chargé de futailles était si proche de l’arrière de l’Asturias, qu’il voyait jaillir l’eau bouillonnante au ras de l'énorme étambot du gouvernail, à la limite des dizaines de milliers de têtes de clous de cuivre, enfoncés à se toucher, qui protègeaient des tarets les œuvres vives de la grande carène. Naviguant si près que la “Rose-Mary” se trouva aspirée par le déplacement de l'énorme masse et l'importante dépression contraria sa trinquette.

Aussitôt, S.G. Somerset ordonna au timonier de retourner se mettre au vent, en agissant sur la barre souple et obéissante.

Avec l'ombre complice qui noyait à présent l’océan, les hommes insistèrent pour sortir de la cale et bientôt, une moitié s'installa à la contre-gîte et se mit à pétuner; l'autre partie maintint la raideur à la toile par son poids dans les fonds du navire allégé.

Rougeoyants comme la braise de leurs pipes, les yeux des forbans restaient fixés sur les ombres qui se mouvaient aux fenêtres illuminées du pavois.

Dès que leurs lumières allaient s’éteindre l'heure fatidique de l'attaque serait venue.

En fait, Somerset n'était pas pressé : il attendait le changement de bord du grand navire pour lancer son assaut. Autant laisser faire cette manœuvre compliquée par des marins habitués aux ordres du capitan espagnol. De plus, ce serait l'ultime travail des gabiers avant un bord de plusieurs dizaines de milles. L’abattée accomplie, tous iraient dormir dans l'entrepont réservé aux matelots sous le grand caillebotis central.

L'Anglais sentait la nervosité gagner sa cale. Des injures s'échangeaient entre les hommes entassés et il dut exiger le silence.

Dès le calme revenu, il entendit distinctement le sifflet aigre du commandement et les ordres des boscos répercutés par les grandes voiles de l'Asturias.

Dans la clarté des lanternes puissantes de la passerelle, Somerset remarqua le capitan espagnol qui se penchait…

L’officier venait s’assurer que la barque, dont il avait la responsabilité du convoyage, le suivait bien.

Puis, le grand vaisseau modifia imperceptiblement sa route, réglant ses voiles progressivement, à les ouvrir totalement. Et, du “près bon plein”, le bateau passa dans les allures du largue et son timonier le laissa glisser avec doigté vers le plein vent-arrière et l'empannage.

La “Rose-Mary” s'écarta des remous de l'arrière du navire et Jonathan Smith, de nouveau à la barre, entama un franc virement de bord, bout au vent, manœuvre qu’il préférait à l'abattée.

L'Asturias offrit son énorme château au vent. Bien visible sous les lanternes, sa grande bôme d'artimon hésita et passa docilement d'un bord sur l'autre. Dans les bas huniers, les quelques rares gabiers encore en service guidaient l'orientation nouvelle de chaque vergue par les manœuvres courantes des jeux de poulies.

Les voiles du grand vaisseau furent réglées, les unes après les autres, pour en obtenir leur rendement optimal. Bientôt, l'homme de barre espagnol allait agir sur le gouvernail pour remonter légèrement sur l'autre amure.

Sous l'oeil gourmand de S.G. Somerset, Smith conclut son virement, tout juste à l'inverse du grand bateau, passant le lit du vent par l'avant de sa barque.

Cette manœuvre exigeait de changer la trinquettaille de côté et les marins aidèrent la toile à passer sur l'autre amure, en bordèrent l'écoute et la voile, tendue et juste creusée, repris le vent avec vigueur.

Beaucoup plus rapide que celui de l'Asturias, ce virement procura une belle avance à l'embarcation qui se trouva rendue sur l'avant du bateau de guerre.

Grand-voile ouverte et avant arrondi, l’esquif se redressa, abandonna toute gîte quand le vent de travers fut atteint; gagnant cette allure, calme et rassurante, où les navires les plus bruyants cessent de craquer.

Sur l'Asturias, les ultimes acrobates des mâtures dégringolèrent les échelles des haubans, leur office terminé.

A la passerelle de timonerie, l’officier de veille vérifia le cap affiché sur le compas flottant, qu'il rectifia de quelques infimes rumbs, puis il mit les repères pour l'homme de barre du nouveau quart, qui allait prendre sa relève. En baillant, il lui laissa ses dernières consignes.

La proue du grand navire fut alors calée sur le Nord-Nord Est.

A présent que le vent ne faisait plus siffler les élingues, le capitaine espagnol put entendre, sous ses pieds, les chants des joyeux passagers qui menaient banquet avec le commandant. Ils devaient être passablement éméchés des vins fins et avoir les ventres amplement gavés des plats qui ont défilés sans interruption durant deux heures, depuis la cambuse jusqu’aux appartements du quartier de commandement.

Tous allaient dormir bientôt, le nez piqués dans leurs assiettes, leurs dentelles précieuses trempant dans les sauces grasses des rôtis gaspillés.

* * *

Civadière : Voile basse d’avant aidant à la manœuvre pour pivoter les navires.

Mujer : Epouse, femme.

Gabier : Matelot principalement attaché aux manœuvres des voiles dans les mâtures.

Les allures de près : indiquent que le navire remonte au vent, ici à 60,70° environ.

Bouline : Ligne légère munie d'un noeud en boule plombé envoyée depuis le quai ou la remorque pour haler un cordage plus gros.

Estime : Position présumée du navire, calculée grâce à la vitesse, au cap et au temps de navigation.

Abattée : Contraire du virement vent debout, on passe son lit par l’arrière du navire.

Les équipages des navires des flottas étaient en fait, de toutes les nations : Leurs rôles étaient complétés au hasard des escales, pour palier aux défections dues à la maladie et à la mort. Ceux la formaient un mélange apatride -mais catholique sans exception- où seule la compétence des choses de la mer était exigée. Curieusement, les navires du roi d’Espagne ne manquaient jamais de bras, non que l'appartenance des marins à l’empire soit liée à l'idée de servir une quelconque bannière mais tenait à la solde régulière qui leur est payée pour leur service, sur tous les bateaux de guerre du roi. Celle-ci, non embarquée et économisée malgré eux, leur était scrupuleusement comptée par l'Amirauté dans n'importe quelle escale d’importance des colonies des Indes Occidentales.

Empannage : Au vent arrière, moment où celui-ci change de côté sur la voilure.

Copyright-Tous droits réservés - SGDL 1998-10-0042

Quand la matière première manque, toute chose doit être amenée en quantité, fournissant le fondement même du commerce entre le vieux continent et les Indes Occidentales. Ainsi, le fer est inconnu dans ces îles et arrive de Biscaye, brut en lingots ou, le plus souvent, forgé et travaillé sous forme d'innombrables socs de charrues, de milliers de fers pour les chevaux, de centaines de milliers de clous, sans compter les haches, outils et couteaux. Les immenses besoins des colonies développent l'industrie naissante du vieux pays, faisant travailler des pans entiers de populations rurales qui abandonnent la glèbe ingrate pour les manufactures qui réclament sans cesse des bras.

Quand la matière première manque, toute chose doit être amenée en quantité, fournissant le fondement même du commerce entre le vieux continent et les Indes Occidentales. Ainsi, le fer est inconnu dans ces îles et arrive de Biscaye, brut en lingots ou, le plus souvent, forgé et travaillé sous forme d'innombrables socs de charrues, de milliers de fers pour les chevaux, de centaines de milliers de clous, sans compter les haches, outils et couteaux. Les immenses besoins des colonies développent l'industrie naissante du vieux pays, faisant travailler des pans entiers de populations rurales qui abandonnent la glèbe ingrate pour les manufactures qui réclament sans cesse des bras.

Parallèlement, on assura dans la bonne humeur la pitance fraîche du bord. Bientôt un poisson pélagique vint poursuivre le vif d'appât et happa l'ain qui fut ferré avec adresse. La prise est puissante et il faut toute la force de deux ruffians pour la fatiguer et la rapprocher de l’esquif. Le combat avec l’animal dura une bonne heure, sous les hourras des matelots espagnols qui suivaient la scène depuis le pont de l'Asturias. Le poisson fut progressivement amené sous le vent, là où le franc-bord est le moins haut sur l'eau.

Parallèlement, on assura dans la bonne humeur la pitance fraîche du bord. Bientôt un poisson pélagique vint poursuivre le vif d'appât et happa l'ain qui fut ferré avec adresse. La prise est puissante et il faut toute la force de deux ruffians pour la fatiguer et la rapprocher de l’esquif. Le combat avec l’animal dura une bonne heure, sous les hourras des matelots espagnols qui suivaient la scène depuis le pont de l'Asturias. Le poisson fut progressivement amené sous le vent, là où le franc-bord est le moins haut sur l'eau. Quant à la “Rose-Mary”, elle garderait toujours la même allure mais perdrait un peu de chemin sur le bâtiment de guerre. Quelques coups de hache dans les couvercles des tonneaux, allaient suffir pour que ceux-ci abandonnent leur eau qui rejoignit la mer. Très vite, on gagna un demi-nœud et la barque rogna son écart. Rassuré de la maîtrise de sa vitesse, S.G. Somerset demanda qu'on éclaire sa position en maintenant allumé un falot en bout de bôme… Il convenait de ne point se perdre de vue durant la manœuvre.

Quant à la “Rose-Mary”, elle garderait toujours la même allure mais perdrait un peu de chemin sur le bâtiment de guerre. Quelques coups de hache dans les couvercles des tonneaux, allaient suffir pour que ceux-ci abandonnent leur eau qui rejoignit la mer. Très vite, on gagna un demi-nœud et la barque rogna son écart. Rassuré de la maîtrise de sa vitesse, S.G. Somerset demanda qu'on éclaire sa position en maintenant allumé un falot en bout de bôme… Il convenait de ne point se perdre de vue durant la manœuvre.